「お父さん、元気にしてるかな?」

高齢の父を遠距離で介護していると、常にこんな心配がつきまといます。私の家から父の家までは、door-to-doorで40〜50分ほど。決して駆けつけられない距離ではありませんが、毎日の暮らしぶりを直接見ることはできません。

特に不安がピークに達するのが、父が電話に出てくれない時です。「何かあったのでは…」と、コール音が鳴り続けるたびに心臓が縮む思いでした。

そんな大きな不安を抱えていた私が、今では心穏やかに過ごせるようになったのは、**「見守りカメラ」**のおかげです。この記事では、同じように遠距離介護で不安を抱える方に向けて、私の体験談と、導入して本当に良かったと感じている見守りカメラ「Tapo C210」についてご紹介します。

1. 不安な日々を変えた「見守りカメラ」という選択肢

きっかけは、会社の同僚との雑談でした。不在時に子どもを見守るためにWebカメラを使っていると聞き、「これだ!」と閃いたのです。

調べてみると、防犯目的だけでなく、私のように高齢の親や、大切なペット、子どもの見守りなど、様々な用途で活用されていることを知りました。

実際に導入してみると、設定は驚くほど簡単。自宅のWi-Fiに接続するだけで、手元のスマートフォンからいつでも父の様子を確認できるようになったのです。価格も数千円からと手頃で、もっと早く導入すればよかったと心から思いました。

2. 数ある中から「Tapo C210」を選んだ理由

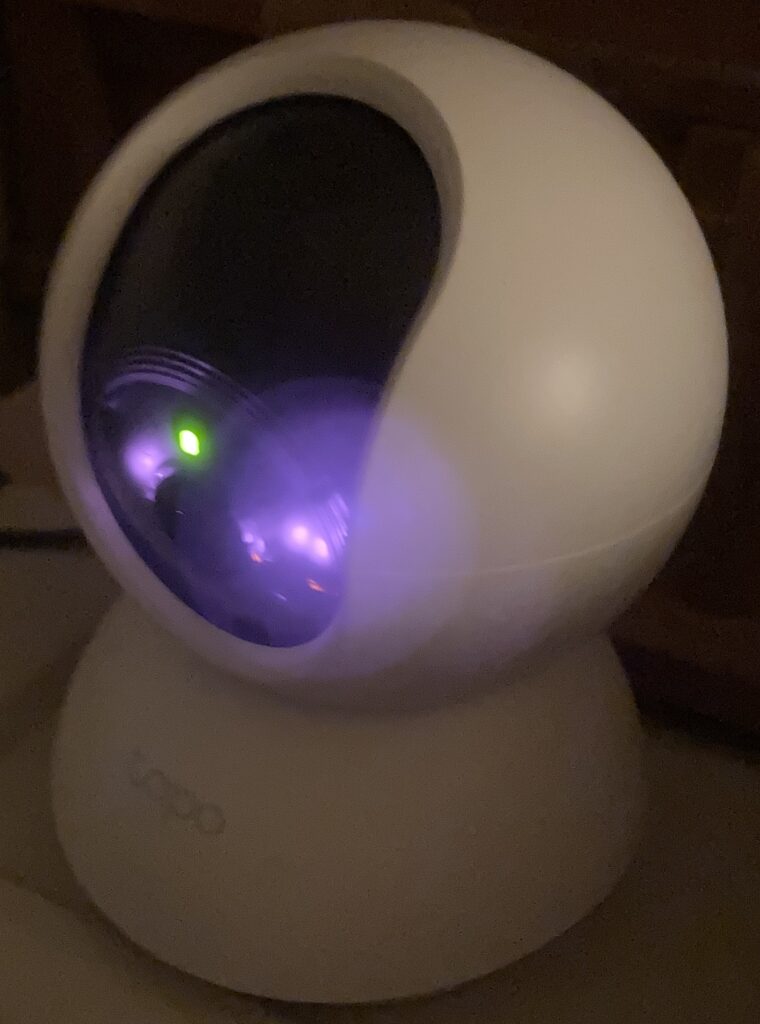

私が選んだのは、価格と性能のバランスに優れたTP-Link社のネットワークカメラ「Tapo C210」です。

手のひらに収まるコンパクトなサイズ感もお気に入りです。

数ある製品の中からこれに決めたのは、以下のポイントが魅力的だったからです。

- 手頃な価格: 高機能でありながら、1台5,000円以下で購入できました。

- 高画質: 300万画素のクリアな映像で、父の表情までしっかり確認できます。

- 簡単な設定と操作: 口コミ通り、スマホアプリ(Tapoアプリ)で誰でも簡単に設定・操作が可能です。

現在は、父が一番長く過ごすリビングと寝室に1台ずつ、合計2台設置しています。棚の上に置いていますが、壁や天井への取り付けも可能です。

3. 【実録】Tapo C210で私の介護はこう変わった!具体的なメリット

単なる製品紹介ではなく、私が実際に「Tapo C210」をどのように活用し、安心に繋がっているかをご紹介します。

- 鮮明な映像で「元気そう」が目で見てわかる

300万画素の高画質は、ただ様子がわかるだけでなく、父の表情や顔色まで鮮明に捉えてくれます。「元気だよ」という電話の声だけでなく、**映像で見る「元気そうな姿」**は、何よりの安心材料です。夜間も自動で赤外線モードに切り替わるため、就寝中の様子もはっきり確認できます。

- 声かけで安心を届ける「双方向通話」

マイクとスピーカーが内蔵されており、スマホを通じて会話ができます。電話に出ない時にカメラから「おーい、元気?」と呼びかけると、父が気づいて手を振ってくれることも。日々の「薬飲んだ?」「ご飯食べた?」といった気軽なコミュニケーションにも大活躍しています。 - 「もしも」の時に気づける「動体検知&通知」

カメラの視野内で動きを検知すると、スマホに通知を送ってくれる機能です。例えば、日中の活動が少ない時間に通知があれば「何かあったのかもしれない」と、異変の早期発見に繋がります。また、防犯対策としても非常に心強い機能です。 - 広範囲カバーで死角を減らす「首振り機能」

スマホの画面をスワイプするだけで、カメラの向きを遠隔操作できます(水平360°・垂直114°)。「あれ、どこにいるかな?」と思った時に、部屋全体を見渡して父の姿を探せるので非常に便利です。 - 過去の様子も確認できる「録画機能」

別売りのmicroSDカードを挿入すれば、映像を録画しておくことができます。万が一何かあった際に、状況を確認する手がかりになるという安心感があります。 - プライバシーへの配慮も万全「プライバシーモード」

カメラを導入する上で最も大切なのが、親のプライバシーへの配慮です。Tapoアプリには、ワンタップでレンズを物理的に隠し、録画を停止できる「プライバシーモード」があります。この機能があることを父にしっかり説明し、着替えなど見られたくない時はいつでも使えることを伝え、納得の上で設置しました。

4. 導入前に知っておきたい注意点

見守りカメラは非常に便利なアイテムですが、導入前にいくつか確認しておくべき点があります。

- Wi-Fi環境は必須

カメラの映像をスマホに送るため、設置場所には安定したWi-Fi環境が必要です。 - プライバシーへの十分な説明と同意

最も重要なポイントです。なぜ必要なのか、どんな機能があるのか(プライバシーモードなど)を丁寧に説明し、必ずご本人の理解と同意を得てから設置しましょう。信頼関係を損なわないことが第一です。 - コンセントの位置

カメラは電源に接続する必要があるため、設置したい場所の近くにコンセントがあるか確認しておきましょう。

5. まとめ:不安が「安心」に変わる毎日へ

見守りカメラを導入したことで、「何かあったらどうしよう」という漠然とした不安は、「いつでも様子がわかる」という大きな安心感に変わりました。スマホをタップするだけで父の元気な姿が見られる。たったそれだけのことが、私の心の負担を劇的に軽くしてくれたのです。

もちろん、カメラが介護のすべてを解決してくれるわけではありません。しかし、離れて暮らす家族を想う不安な気持ちを、テクノロジーが優しくサポートしてくれるのは間違いありません。

この記事が、かつての私と同じように遠距離介護で悩んでいる方の背中を、少しでも押すことができたら幸いです。

▼ 私が選んだ見守りカメラはこちら

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3b862e3e.e9ce2bf1.3b862e3f.a86ecd47/?me_id=1321020&item_id=10001164&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftplinkdirect%2Fcabinet%2F06321509%2Ftapo-c210c230.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント